Kirchweih

Obwohl die Weihe unserer Kirche am 25. September 1938 stattfand, wurde das jährliche Hochfest in Gedenken an diese Weihe, unsere „Kirweih“, am ersten Sonntag im Oktober begangen.

Die Tradition der Kirchweihfeste ruhte wehrend des 2. Weltkrieges und in den kommunistischen Anfangsjahren und wurde erst 1956 wieder aufgenommen. In der kommunistischen Ära war das Kirchweihfest das einzige, große Fest im Ort. Entsprechend wichtig war dieses Ereignis für die Dorfgemeinschaft.

Es herrschte ein gewisser Ausnahmezustand. In vielen Häusern kamen Freunde, Paten und Verwandte zu Besuch. Eine gute Festvorbereitung war da notwendig.

Lange vor dem Fest wurden Hühner, Gänse und Enten fett gefüttert oder auf dem Markt gekauft. Der Eierverbrauch wurde eingeschränkt, da man sie für das Kuchenbacken benötigte.

Haus, Hof und die Gass wurden herausgeputzt. Viele Häuser und das Hoftor (Gasstier und Toa) wurden extra für die „Kirweih“ neu gestrichen. Tage vor dem Fest wurde mit dem Kuchenbacken begonnen.

Am „Kirweihsundach“ (Kirchweihsonntag) gab es immer besonderes Essen, wobei man das traditionelle Festtagsessen mit „Pradl und Salat“ (Braten und Salat) umschreiben könnte.

Am Festtag legten alle ihr „Sundagsgwand“ (Sonntags-Gewand) an und gingen in die Kirche. Dies galt natürlich nicht für die kochenden Mütter und Omas in den Familien. Die waren in dieser Zeit für das Kochen zuständig.

Aus der Freude am Feiern oder aus Mangel an weiteren öffentlichen Festivitäten wurde das Kirchweihfest an zwei Sonntagen hintereinander gefeiert. Am ersten Sonntag war die „Kirweih“. Eine Woche später, die „Nouchkirweih“ (Nach-Kirchweih).

All das zusammen machte das Kirchweihfest zu etwas ganz Besonderen. Für die Nachkriegsgeborenen, die sonst keine andere traditionelle Feste kannten, war es der jährliche Höhepunkt.

Die Aufzeichnungen zum Ablauf der Kirchweih beziehen sich hauptsächlich auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Für die kurze Zeit bis zum Beginn des 2. Weltkrieges, haben wir leider keine Zeitzeugen gefunden, die uns Details zu diesem Thema hätten erzählen können.

Wie heißt es doch so schön: „Woran man sich erinnert, das kann nicht mehr verloren gehen.“

So gesehen haben wir schon sehr viel verloren.

Hinweis zur Lesbarkeit

Im nachfolgenden Text werden manche Wörter im Dialekt geschriebenen. Diese Wörter beinhalten Sonderzeichen aus der IPA Lautschrift.

Das Sonderzeichen „ɘ“ wird ähnlich dem im Deutschen unbetonten „e“ ausgesprochen.

Beispiel: Mutter = Muttɘr oder Schleier = Schleiɘr

Der im Text häufig vorkommende rumänische Buchstabe „ă“ wird ebenfalls wie das Sonderzeichen „ɘ“ ausgesprochen.

Die Kirchweihpaare

Es gab zwar keine Altersvorgabe für die Teilnahme am Kirchweihfest, aber die Jugendlichen waren alle im Alter zwischen 16 und 23 Jahren.

Der junge Mann suchte sich ein „passendes“ Mädchen und wenn sie zusagte, waren sie ein Kirchweihpaar. Die Zusage galt natürlich nur für das eine Jahr, wobei manche Kirchweihpaare unter Umständen mehrere Jahre hintereinander zusammen blieben. Das ein oder andere Kirchweihpärchen blieb sich über die Kirchweih hinaus treu und wurde später zum Ehepaar.

Teilnahmevoraussetzungen

… gab es nicht. Die Religion war keine Voraussetzung. Es beteiligten sich auch Jugendliche, die nicht aus einem deutsch-katholischen Haus stammten. Auch so mancher nicht Kleinsanktnikolauser nahm an der Veranstaltung teil.

Es gab nur eine kleine Selbstverständlichkeit, die damals nie konkret zur Aussprache kam: Unter sich sprachen die Beteiligten deutsch bzw. ihren Dialekt. Gefühlt war das eine große Familie.

Festorganisation

Als kirchliches Fest wurde die Kirchweih, logischerweise, vom Kirchenrat organisiert. In den 1970er-Jahren übernahm zunehmend die Feuerwehr diese Aufgabe.

Die Lokalitäten

Bis Anfang der 1980er-Jahre fand die Versteigerung des Kirchweihstraußes im Innenhof des ehemaligen Gasthauses Schmidt statt. Dieses Gasthaus wurde nach dem 2. Weltkrieg verstaatlicht, und zu einem Gemeindehaus umfunktioniert. Im alltäglichen Sprachgebrauch wurde das Gemeindehaus unter der rumänischen Bezeichnung Cămin geführt. Auch der Kirchweih-Ball fand in diesem Cămin statt.

Später wurde der Kirchweihstrauß im Innenhof der Kirche versteigert.

Die Finanzen

Die Einnahmequellen: die Strauß-Versteigerung, die Bock-Verlosung, die Spenden von der Weinverkostung und die Einnahmen aus der Bewirtung der Gäste.

Die Ausgaben: Saalmiete (Cămin), Kirchweihwein, Bewirtung der Kirchweihpaare und die Bewirtung der Gäste.

Der Überschuss wurde an die Kirche, der Feuerwehr und diverse Personen der rumänischen Nomenklatura verteilt.

Mittels dieser Einnahmen konnte sich die Feuerwehr unter anderem neue Uniformen leisten.

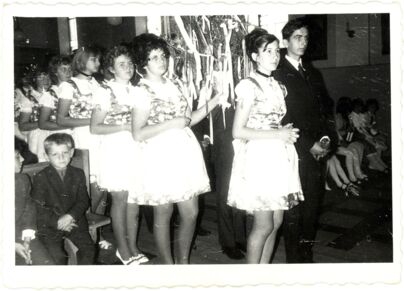

Die Tracht der Kirchweihpaare

Da Kleinsanktnikolaus keine eigene Tracht besaß, trugen die Mädels eine Art Dirndl, das jedes Jahr in einem neuen Design erstellt wurde. In der Nachkriegszeit wurden diese Kirchweihdirndl von der Geck Barbara (Wetti Tante) genäht. Das Dirndl bestand früher aus einem Rock, eine Bluse und Leibchen. Später gab es die Kombination Rock, Bluse, Leibchen und Schürze.

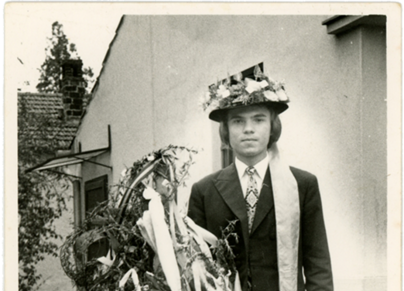

Bei den Kirchweihjungs war der Aufwand der Einkleidung wesentlich geringer. Sie trugen einen möglichst dunklen Anzug mit weißem Hemd, Krawatte und dunklen Schuhen.

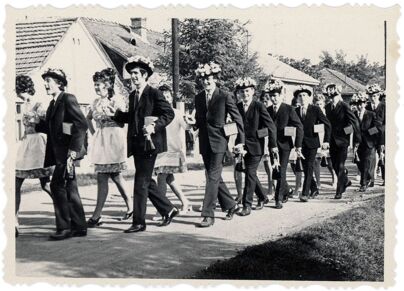

Lediglich der Kirchweihhut musste jedes Jahr aufs Neue von der Kandler Maria (Marischka Neni) geschmückt werden. Wochen im Voraus musste der Hut zur Marischka Neni in die 1. Gasse gebracht werden, damit der Hutschmuck, bestehend aus einem Drahtgestell mit kleinen Spiegeln und bunten Papierblumen, daran befestigt werden konnte. An der hinteren Seite des Hutes wurden zwei pastellfarbene (rosa oder blau) ca. 1 m lange Bänder befestigt, die dem Kirchweihjungen am Rücken runterhingen.

Ein weiteres wichtiges Accessoire bei den Kirchweihjungs war die „Weinflasche“, eine Weinkaraffe, die der Kirchweihjunge am Kirchweihsonntag nach der Kirche für die Weinverkostung benutzte. Diese Weinkaraffe bekam, auch ein „Pandl“ von der Marischka Neni umgebunden. Dadurch ließ sie sich leichter tragen.

Die Kosten für die Erstellung der Dirndl und des Hutschmucks trugen die teilnehmenden Kirchweihmädels und Jungs selbst.

Der Kirchweihwein

Der Wein, für den Ausschank auf den Straßen, wurde in der Weinbaugegend um Paulisch und Minisch eingekauft.

Die Weinbuben

Mit dem Fahrrad brachten die Weinbuben, das waren jüngere Burschen, die für die Kirchweih noch zu jung waren, den Wein in Korbflaschen (Demijohn) dem Kirchweihzug hinterher. Dadurch war beim Ausschank für Nachschub gesorgt.

Die Weinverkostung

Eine Tradition als Einnahmequelle.

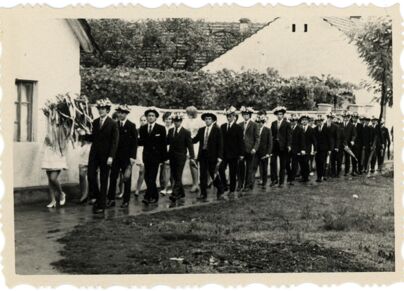

Der Kirchweihzug zog mit Musik durch alle „deutschen“ Straßen. Also durch jene Straßen, in denen Deutsche wohnten. Die Mädels und die Musik in der Mitte der Straße, sofern der Zustand der Straße es erlaubte. Die Jungs verteilten sich links und rechts der Straße und kredenzten den Bewohnern, die vor ihren Häusern standen, den Kirchweihwein.

Natürlich war der Wein kostenlos, aber jeder Kirchweihjunge hatte ein kleines hölzernes Schächtelchen mit einem Schlitz in der Mitte unter dem Arm. Das Ding war selbsterklärend und so flossen ordentlich die Spenden.

Das Beste an der Weinverkostung war das Weinglas. Jeder Kirchweihjunge hatte, logischerweise, eines dabei und reichte es gefüllt an alle Trinkwilligen in den Gassen. Ohne vorher zu spülen, versteht sich. Hygienische Bedenken kannte man zu jener Zeit nicht. Heutzutage würde so was verboten werden oder die Kirchweihjungs hätten einen Rucksack mit Einwegbecher aus Plastik dabei. Was natürlich zu einer wesentlich schlechteren Umweltbilanz führen würde.

Vielleicht war die damalige Lebensweise der Grund dafür, dass man ein robustes Immunsystem besaß und kaum Allergien kannte.

Der Kirchweihstrauß

Ein stattlicher Rosmarin-Strauch, der von der Kandler Maria (Marischka Neni) mit vielen bunten Bändern (Pandl) zu einem kleinen Kunstwerk herausgeputzt wurde. Der Strauß wurde immer vom Vortänzer-Paar oder wie die Kleinsanktnikolauser sagten, „Vum easchtǝ Poa“ (Vom ersten Kirchweihpaar) getragen.

Der Strauß wurde immer am Kirchweihsonntag versteigert.

Das erste Paar

Das „erste Paar“ oder Vortänzer-Paar, war das im Kirchweihzug erste vorausgehende Paar. Bis zum Ende der Versteigerung (Sonntagabend) waren es die Ersteigerer des Kirchweihstraußes vom letzten Jahr. Danach wechselte das neue Vortänzer-Paar an die Position 1.

Die Strauß-Versteigerung

Die Versteigerung (Auktion, Lizitation) des Kirchweihstraußes, von den Kleinsanktnikolauser „Lizitierung“ genannt, wurde von den Kirchweihjungs im Rahmen einer klassischen Auktion, auch englische Auktion genannt, abgewickelt.

Zwei Kirchweihjungs standen erhöht auf einem Weinfass und priesen lauthals den Strauß den rundum stehenden Gästen an. Der eine hielt den Strauß und war der Auktionator, der andere hatte die Kasse und nahm das ersteigerte Geld entgegen. Da es während der Lizitation auch eine musikalische Begleitung gab, wurde nur in den Pausen, in denen die Musik nicht spielte, versteigert. Da die Versteigerung unter Umständen über mehrere Stunden ging, wechselten sich die Jungs auf dem Weinfass ab.

Das Ganze lief dann in etwa so ab:

Der Auktionator: „10 Lei zum easchtǝ mol, weah gibt meah?“ (10 Lei zum ersten Mal, wer bietet mehr?). Keine Reaktion im Publikum…..

Der Auktionator blickt in die Runde, nimmt den ein oder anderen Besucher direkt ins Visier und ruft: „10 Lei zum zweitǝ mol, weah gibt meah?“.

Das Gebot lag bei 10 Lei und konnte von einem nächsten Bieter bei 10 Lei gehalten werden oder es z.B. auf 15 Lei erhöhen. Wurde das Gebot erhöht, dann hieß es vom Auktionator: „15 Lei zum easchtǝ mol, weah gibt meah?“.

Es gab Jahre, da ging die Versteigerung des Kirchweihstraußes sehr schleppend. Die Spendierfreude war nicht besonders groß und kaum einer wollte den Strauß haben.

Warum den Strauß unter Umständen niemand haben wollte, lag an den relativ hohen Kosten, die auf den Ersteigerer zukamen. Außer den Ersteigerungskosten kamen noch die Bewirtungskosten für die Hausbesuche des kompletten Kirchweihzugs samt Musik und Begleitpersonal hinzu. Am Sonntagabend marschierte man daher zum Haus des oder der Strauß-Gewinnerin. Der zweite Kirchweihsonntag (Nouchkirweih-Sundach), begann ebenfalls im Hof des Vortänzerpaares.

Daher war die Motivation „Easchtǝ“ (Erster, Vortänzer/in) zu werden, nicht immer vorhanden.

Es gab aber auch Jahre, bei denen mehrere bietende Parteien gleichzeitig den Strauß haben wollten. Ob im Voraus geplant oder als spontane Entscheidung, der Preis wurde dadurch immens in die Höhe getrieben.

Wenn die Versteigerung dem Ende zuging, lag das Gebot meistens bei 100 Lei oder darüber.

Die Bieter für den Strauß kamen i.d.R. aus den Reihen der Kirchweihpaare und so konnte es passieren, dass eine gewisse Rivalität aufkam.

War der Sonntagnachmittag bereits sehr fortgeschritten oder schon genügend Geld in der Kasse, und die eventuell konkurrierenden Bieter es zuließen, wurde die Auktion mit einem dritten Gebotsaufruf beendet:

„100 Lei zum easchtǝ mol, weah gibt meah?“

„100 Lei zum zweitǝ mol, weah gibt meah?“ und wenn kein weiterer Versuch stattfand den letzten Bieter zu überbieten, wurde die Auktion mit folgendem Spruch beendet:

„100 Lei zum drittǝ mol – Dear Strauß keat dem oder dear…..(Der Strauß gehört dem oder der….)“

Da es keine rechtliche Aufsicht bei der Versteigerung gab, konnte es z.B. auch passieren, dass der Auktionator, der den Strauß selbst haben wollte, die Auktion so beendete, dass er als Sieger in der Sache hervorging.

„100 Lei zum drittǝ mol – Dear Strauß keat mir!“ (Ein Schelm, der Böses dabei denkt....)

Eine Frage, die danach vielfach gestellt wurde: „Wie hoch issǝ kumǝ?“ (Gemeint war: „Wie hoch war die Versteigerungssumme für den Kirchweihstrauß?“)

Der Bock und die Tombola

Während der Kirchweihstrauß versteigert wurde, wurde ein Schaf, praktisch als weitere Einnahmequelle verlost. Traditionell wurde immer ein weibliches Schaf angeboten. Obwohl die Kleinsanktnikolauser sehr wohl den Unterschied zwischen einem männlichen und weiblichen Schaf kannten, nannten sie es trotzdem „den Kirweih-Bock“.

Die Kirchweihmädels gingen durch die Reihen der Besucher und verkauften die „Bock-Lose“.

Da der Gewinn des Bockes mit gewissen Verpflichtungen verbunden war, war die Begeisterung und Motivation zum Erwerb des Bockes manchmal etwas begrenzt. Daher wurde oftmals hinter den Kulissen das Problem ganz pragmatisch gelöst. Es wurde ein williger „Interessent“ gesucht, dem man den Bock für einen bestimmten Geldbetrag anbot. Wenn der Interessent zusagte, war es ein Geschäft per Handschlag.

Bei der Ziehung der Lose war dann, wer hätte das gedacht, der Interessent hinter den Kulissen der große Gewinner.

Das Marschieren

Damit das Marschieren der Kirchweihpaare auch funktionierte, wurde es geübt. An mehreren Wochenenden davor traf man sich im Cămin und übte das gemeinsame Marschieren. Dabei wurde auch eine Art Formation-Marschieren eingeübt, das am Kirchweihball-Abend dargeboten wurde. Ähnlich dem Einzug der Debütantinnen und Debütanten beim Wiener Opernball.

Gleichzeitig wurden diese Probeabende auch dazu benutzt, dem einen oder anderen Nachwuchs das Tanzen beizubringen. Als Tänze wurden hauptsächlich der Walzer und die Polka geübt.

Die passende Musik an diesen Abenden kam von einem Tonbandgerät.

Die Musik

Wie die musikalische Gestaltung der Kirchweih vor oder während des 2. Weltkrieges ausgesehen hat, ist uns leider nicht bekannt.

1958 wurde die Kirchweih, musikalisch vom Orchester Johann Porsche begleitet. In den darauffolgenden Jahren wurden Orchester aus Neuarad und Glogowatz dafür engagiert.

Ab Mitte den 1960er-Jahren kam hauptsächlich das Orchester von Anton Hollich aus Glogowatz zum Einsatz. Das Hollich-Orchester spielte tagsüber in Blasorchester-Besetzung. Abends, zum Tanz beim Kirchweihball, in Tanzorchester-Besetzung.

Durch den sich verstärkenden Exodus der deutschen waren viele Orchester ab den 1980er-Jahren nicht mehr spielfähig und stellten ihre Aktivitäten ein. Da kamen dann auch Orchester aus anderen deutschen Ortschaften zum Einsatz.

Der Kirchweihsonntag

In aller Frühe holen die Kirchweihjungs ihre Mädels ab und begeben sich zum Haus des Vortänzers oder der Vortänzerin.

Da die „Muusich“ (Musik, Musikkapelle) auch schon anwesend ist, wird im Hof des Hauses getanzt.

Für den kleinen Hunger gibt es die traditionellen Peckǝrkipfl (Bäcker-Kipferl) und Salzstangl (Salzstangen) zum Essen. Diese Leckereien wurden nicht von einem Partyservice geliefert, sondern von der Gastgeberfamilie selbst gebacken.

Als Getränke stehen ein alkoholfreies „Suc“ ein Fanta ähnliches Getränk sowie „Aracola“ ein Cola ähnliches Getränk zur Verfügung. Die etwas „härteren“ Jungs probieren schon mal den Kirchweihwein und die noch „härteren“ nippen am Schnaps des Hausherrn.

Die Weinbuben sind auch schon da und füllen die Weinflaschen der Kirchweihjungs.

Erstmals hört man die Kirchweihpaare den Kirchweihruf skandieren, den es wahlweise in der männlichen, weiblichen oder gemischten Form gab:

Die männliche Variante, von den Jungs gerufen: „Puwǝ was hammǝ heit?“. Nur die Jungs antworten.

Die weibliche Variante, von den Mädels gerufen: „Madl was hammǝ heit?“. Nur die Mädels antworten.

Die gemischte Variante: „Puwǝ un Madl was hammǝ heit?“ (Buben und Mädchen, was haben wir heute?). Alle Antworten.

Die Antwort darauf erfolgte einmal oder dreimal: Kirweih oder „Kirweih, Kirweih, Kirweih“.

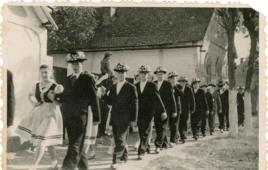

Nach dem 2. Läuten der Kirchenglocken, formieren sich die Kirchweihpaare und marschieren, unter musikalischer Begleitung, Richtung Kirche.

An der Kirche angekommen, gehen die Kirchweihpaare in die Kirche und stellen sich im Mittelgang auf. Die Jungs auf der linken Seite stellen die Weinkaraffe auf den Boden und legen Ihren Hut auf die Kirchenbank zu ihrer linken.

Während der Messe wird der Kirchweihstrauß abwechselnd von allen Kirchweihpaaren gehalten.

Nach der Messe strömt das Kirchenvolk mit den Kirchweihpaaren nach draußen. Früher folgte, auf der Straße vor der Kirche, der Tanz der Kirchweihpaare. Später in den 1980er-Jahren, wurde dieser Eröffnungstanz im Hof der Kirche, in einer speziell zu diesem Zweck errichteten Tanzfläche getanzt.

Die Geldschachteln werden an die Kirchweihjungs verteilt und los geht’s. Ab hier beginnt die Weinverkostung. Die Kirchengäste dürfen als Erste probieren. Danach geht es weiter zur Großgasse.

Die erste Einkehr des Kirchweihzuges, bei dem die Kirchweihpaare in den Hof eingeladen und hereingelassen wurden, war die Familie Raţ.

Früher lud auch der rumänische Pfarrer den Kirchweihzug zum Verweilen in sein Haus. Die Familie Raţ und der rumänische Pfarrer, waren übrigens die einzigen rumänischen Familien, die dadurch ein gewisses Interesse an unserer deutsch-katholischen Tradition bekundeten.

Das Einkehren des Kirchweihzuges in Häuser, deren Tore praktisch als Einladung dazu geöffnet wurden, war eine alte Tradition. Der Kirchweihzug kam in den Hof, aß, trank und zog nach kurzem Aufenthalt weiter. Natürlich immer mit musikalischer Begleitung.

Es war eine schöne, aber für manchen Kirchweihjungen auch eine gefährliche Tradition. Überall wurde vom Gastgeber Schnaps kredenzt. Ihn zu probieren war kein Muss, aber eine Frage der Höflichkeit. Und so konnte es passieren, dass der Alkoholpegel stetig anstieg und so manchen kräftigen jungen Mann in die Knie zwang.

Weitere solcher Einkehren gab es traditionell bei der Familie Grünzweig in der 2. Gasse und bei der Familie Jäger in der 3. Gasse.

Nach der Weinverkostung gingen die Kirchweihpaare zum Mittagessen in das Haus des Kirchweihmädchens.

Da die Weinverkostung und das Einkehren meistens mehr Zeit kosteten als geplant, blieb für das Festessen mit seinen mehreren Gängen nicht viel Zeit übrig. Stress kam auf und so musste das Mittagessen oftmals im Schweinsgalopp absolviert werden, weil der nächste Tagespunkt schon auf sich wartete.

Gegen 15:00 Uhr mussten sich die Kirchweihpaare im Cămin einfinden. Es begannen die Lizitation des Kirchweihstraußes und der Verkauf der Bock-Lose.

Irgendwann am späten Nachmittag, wenn die guten Stücke den Besitzer gewechselt hatten, wurde das neue Vortänzerpaar mit Musik nach Hause begleitet.

Hier wieder volles Programm: Tanzen im Hof, essen, trinken und immer wieder das „Puwǝ un Madl was hammǝ heit…?“

Jetzt folgte der letzte Tagespunkt des Kirchweihsonntags: Nach dem Rückmarsch zum Cămin wurde über den Haupteingang in den Saal einmarschiert.

Die Gäste im Saal sitzen bereits seitlich entlang den Wänden. Dadurch wurde die Tanzfläche für die Kirchweihpaare freigelassen. Nach dem Formationsmarschieren tanzen die Kirchweihpaare noch drei Tänze. Danach ist der Kirchweihball für die Allgemeinheit eröffnet.

Die Kirchweihpaare halten sich zum Essen und Trinken meistens im hinteren, mit einem Vorhang abgetrennten Bereich der Bühne auf.

Die Musik spielt auf, das Haus ist voll und es gibt genügend Bier. Das sind beste Voraussetzungen, damit der Kirchweihball bis in die Morgenstunden geht.

Das Ende: Es ist Montagmorgen, die Müdigkeit erobert allmählich auch die Nimmermüden. Die Kirchweihpaare verabschieden sich nach und nach und die Jungs bringen Ihre Mädels nach Hause.

Ist es nun vollbracht? Nicht ganz.

Wurde aus nachvollziehbaren Gründen, der Gang zur Schule an diesem Montag gemieden, die Kirchweihpaare waren i. d. R. Schüler, musste beim Arzt im Dorf für ein offizielles Entschuldigungsschreiben gesorgt werden.